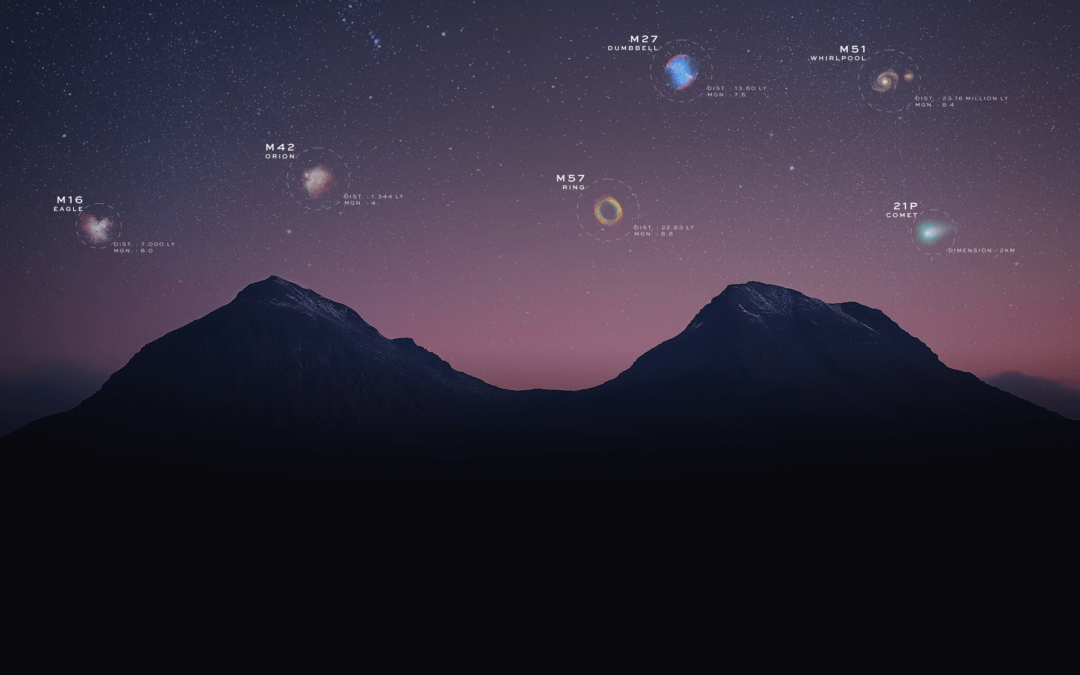

北半球ではもうすぐ秋です。当社ではすでに、秋の天体を巡る計画を立てています。 銀河、星雲、惑星、流星群、星座、小惑星など、Unistellarが撮影した天体のベスト10をご紹介します。

TUnistellarのeVscopeユーザーであるDavid Roweさん(イギリス)がつなぎ合わせた二重星団のNGC869とNGC884のペア

ペルセウス星座

ギリシャ神話の英雄ペルセウスは、北半球では秋の季節の間ずっと見ることができます。 悪魔の星アルゴルをはじめ、二重星団や小ダンベル星雲など、数多くの美しい天体が存在します。 また、8月にピークを迎えたペルセウス座流星群は、この星座から生まれています。

「ペルセウス座の二重星団…メシエが見逃しても、北天の美しさは変わらない!」 – David Rowe

Unistellar eVscopeユーザーのRomain Girard氏(スイス)によるアンドロメダ銀河とその伴銀河のスティッチング画像

アンドロメダ銀河

天の川銀河に最も近いアンドロメダは、メシエ31と呼ばれ、250万光年の距離にあります。 質量は天の川銀河とほぼ同じですが、星の数は約2倍です。 北半球では秋から冬にかけて見ごろを迎え、10月の深夜頃に最高潮に達します。 南半球では11月に見頃を迎えます。

夜空に浮かぶ月(左)と金星(右)

金星

金星は夜空の中で月に次いで明るい天体です。 太陽系で最も高温の惑星である金星は、硫酸の雲に覆われているので表面が見えません。 昨年、金星の大気中にホスフィンと呼ばれるガスが発見されたことをきっかけに、「姉妹惑星」への科学的関心が高まりました。金星に生命が存在する直接的な証拠はありませんが、NASAとESAは最近、この魅力的な世界についてもっと知ることができる新しいロボット宇宙ミッションを開始しました。 金星は、9月中旬には薄明の直後に見え、11月には非常に明るくなります。 肉眼でも双眼鏡でも望遠鏡でも、ぜひこの輝く惑星を見てみてください。

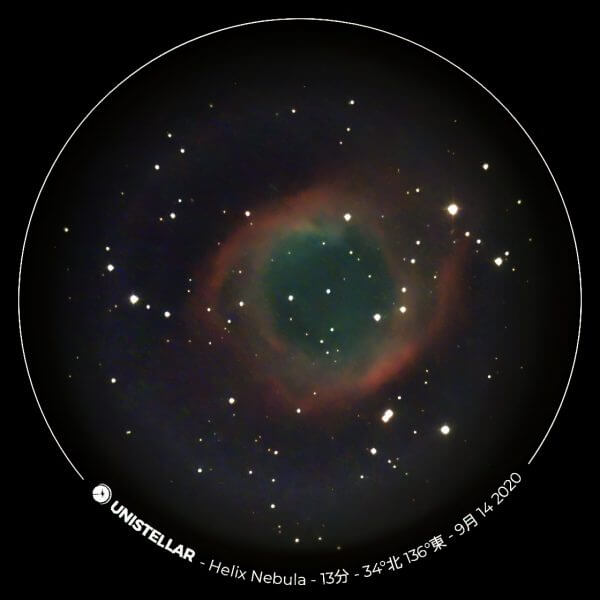

UnistellarのeVscopeユーザーの後藤干城さん(日本)が撮影した「らせん状星雲」

らせん状星雲(NGC7293)

らせん状星雲は650光年の距離にあり、私たちに最も近い星雲です。 高温のプラズマを放出しながら、小さな白色矮星に崩壊していく太陽の未来を垣間見ることができます。 白色矮星からの強烈な赤外線が噴出したガスを照らし出し、印象的なリングを形成しています。 双眼鏡や望遠鏡を使って、みずがめ座にある「らせん状星雲」の霞んだ雲を見てみましょう。 この鮮やかな星雲は、北半球では秋の間ずっと楽しむことができます。

UnistellarのeVscopeユーザーのChuck Brownさん(米国)が撮影したはくちょう座の「西のベール星雲」

UnistellarのeVscopeユーザーのScott Kardelさん(米国)が撮影したペガサス大星団

ペガサス座の大星団(メシエ15)

ペガスス座にある球状星団で、距離は33,600光年、大きさは175光年です。 晴れた日には肉眼でも見え、望遠鏡を使えば個々の星を見ることができます。 ペガサス座は、北半球では秋の間ずっと見ることができます。

「6月から8月の空は球状星団で溢れていますが、北の秋が始まると球状星団は少なくなり、M15は私の秋の定番球状星団です。 ハッブル宇宙望遠鏡を使って集められた証拠によると、そのコアに太陽の4000倍の質量のブラックホールが潜んでいることを示唆しています。」 – Scott Kardel

トロヤ群小惑星のポリメレとユーリバテスを観測する

この2つの小惑星はトロヤ群で、木星の軌道を共有しています。 今年の10月には、NASAがトロヤ群の研究を目的としたルーシーミッションを打ち上げるのを見ることができます。また、Unistellarのコミュニティに参加して、10月1日、20日、23日にこれらを観測することができます。 小惑星の掩蔽について、また、Unistellarの小惑星市民科学への参加方法については、こちらをご覧ください!

オリオン座流星群

ハレー彗星は75年ごとに通過しますが、地球が毎年、ハレー彗星が残した残骸の中を移動することで、オリオン座流星群が生み出されます。 この流星はオリオン座から発生しているようで、約1週間続き、10月20日から21日が見頃のピークとなります。

UnistellarのeVscopeユーザーJon Burtonさん(イギリス)が撮影したケフェウス座のアイリス星雲

ケフェウス座

アンドロメダの父であるケフェウス座には、ケフェウスα星をはじめとする7つの主星、2つの渦巻銀河、散開星団、2つの星雲があります。 また、この星座には、銀河系中心部の1万倍の大きさの超巨大ブラックホールを持つ超高光度クエーサーS5 0014+81があります。 ケフェウス座は、北半球では11月に見ごろを迎えます。

ドイツ・マンハイムで見られた部分月食(2019年

部分月食の様子

11月19日、北米、ヨーロッパ、アジア、オーストラリア、南米の一部では、月が地球の影を通過する部分月食を見ることができ、ピークはUTC午前6時頃です。

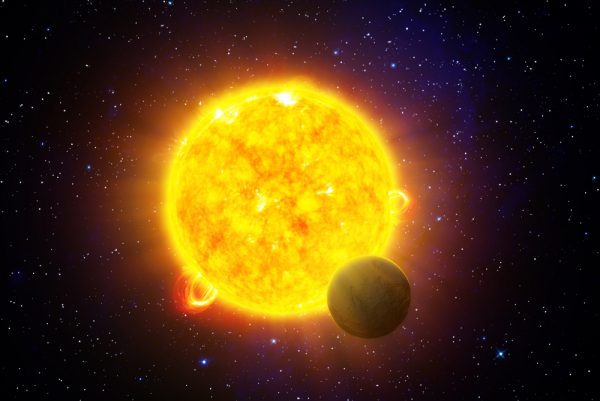

ボーナス:太陽系外惑星の市民科学

ヨーロッパ、北米、日本の市民科学者たちは、9月に太陽系の外にある惑星、太陽系外惑星の存在を確認する手助けをする機会があります。 TOI (TESS Object of Interest) 2121.01は、現在NASAが行っている太陽系外惑星探査ミッションであるトランジット系外惑星探索衛星(TESS)の太陽系外惑星候補です。 もしそれが惑星であれば、TOI 2121.01は木星の約7倍の質量で、小さくて冷たく、オレンジ色をした「K矮星」の周りを2.3日ごとに回っています。 Unistellar太陽系外惑星の市民科学への参加方法については、こちらをご覧ください。

秋の天体観測をもっと楽しむために、日時と場所に合わせた自分だけの星図を作ってみませんか? また、Unistellarのブログでは、星空観察の楽しみ方をご紹介しています。

晴天に恵まれますように!

Further readings

今月注目すべき3つの理由

Every month, discover three unmissable celestial events to observe with your Unistellar telescope.

ハロウィーンの空に現れた2つの恐ろしい姿

Every month, discover three unmissable celestial events to observe with your Unistellar telescope.

今月注目すべき3つの理由 ハロウィン特集

Every month, discover three unmissable celestial events to observe with your Unistellar telescope.

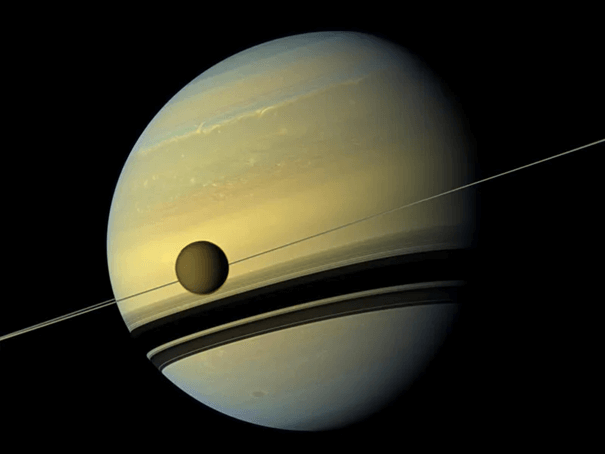

Titan’s shadows

Every month, discover three unmissable celestial events to observe with your Unistellar telescope.

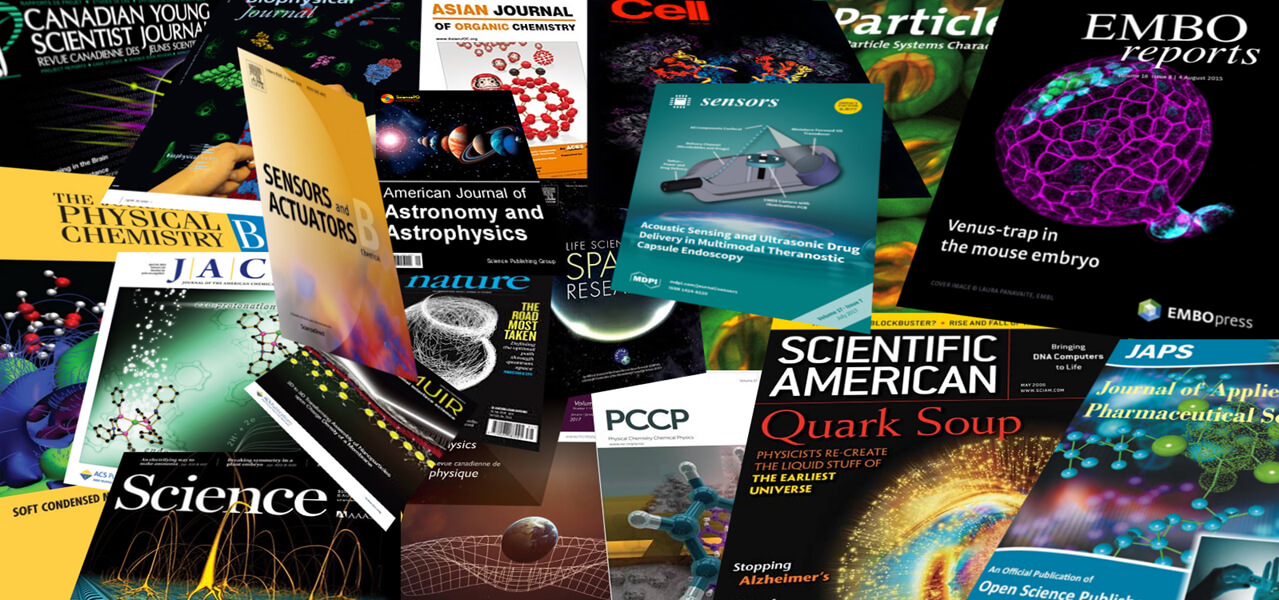

Unistellar Community Included In Multiple Scientific Papers

Did you know Unistellar Citizen Astronomers are often cited in published scientific papers? Find out how you can contribute too!

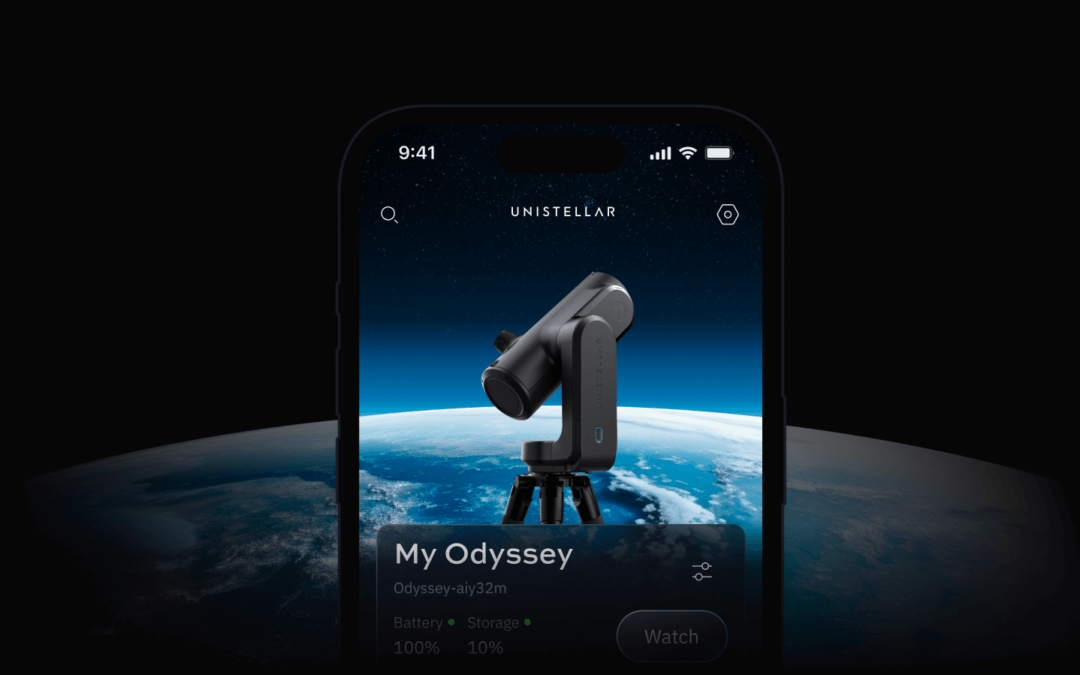

Unistellarアプリのアップデート:バージョン3.0

UNISTELLARアプリの最新バージョンV3.0がリリースされました。スムーズな星空観察をお楽しみください!